「五ケ瀬の仙人」那須利泰さん(65歳)

「五ケ瀬の仙人」が2月21日にテレビ放映されました。やまめの里からインターネットで画像を送信し、テレビ電話を使っての生放送です。問い合わせが多かったのでその資料を掲載します。

五ケ瀬町鞍岡の人里離れた山深い森の中に平成9年から一人の山男が住んでいます。木立の中に9本の立ち木を柱にして屋根はテントを張り、壁は丸太をを割って張り巡らしてあります。小屋の中には1台のベッドと焚き火を焚く囲炉裏、五右衛門風呂がおかれ、炊事場には谷川の水が音を立てて流れています。

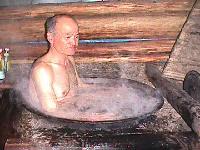

仙人は朝、夜が明けると五右衛門風呂を沸かして朝風呂に入り、それから焚き火で焚いたご飯を食べ、森の中に入って一日中樹木と格闘をしています。夜は8時頃には寝るという暮らしです。

2月21日(月)MRTふるさとHOTライン

上岡 今日は何の話題ですか。

秋本 今日は森の「仙人」のお話しをしようと思います。

上岡さん、にんべんに山と書いてどう読みますか。

仙、仙人

では、にんべんに谷と書いたら・・・・

俗、俗人

そうですね。人が山にいて仙人、人が谷にいて俗人ですから、山深くこもっていれば仙人になり、町に住むと俗人になるということでしょうか。ですから私はこの方を「仙人」と呼ぶことにしました。その仙人の話題をお伝えしようと思います。

上岡 仙人とはどんな人ですか。

実は、この仙人は子供の時、この地で育ちました。昭和30年に東京へ出て電気関係の会社に就職、そのうち電気検定1級の免許を取得して仲間と送電線工事の会社を設立しました。会社のビルもできて順調な経営を続けていたそうです。

ある時、ふるさとの山に帰ってきました。その時、亡き親たちが汗水たらして植林した山が荒れているのを見て「これは自然破壊だ」と愕然としました。。そこで、自然破壊をなくし本当の自然の森に作り変えようと会社を辞めて山にこもり、たった一人、自力で立ち木を柱にして雨露を防ぐだけの小屋を造りました。

そしてその小屋にこもり「本当の自然の森にするにはどうしたらいいのか」と斧やチェンソーを初めて手にしました。手探りで樹木と格闘する暮らしが始まったのです。夜が明けたら木を切りに出かけ、暗くなるまで働きます。採算なんてまったく度外視して、育たない木は切って引っ張り出し、広葉樹や野草の育つ森に造り替えようとしています。一時は腱鞘炎になって体が動かなくなったと言います。

上岡 電気や水道、ガスはどうされているのですか。

秋本 水道は小屋の横を流れている谷川の水です。ガスは車が入りませんのでガス屋さんが配達できません。焚き火です。最初の内は、電灯のない暮らしでしたが、最近になって電気が引かれました。テレビはありませんが、パソコンが置いてあります。この仙人は、時折ゴルフやスキーに出かけたり温泉に出没したりもしていますが「とても健康になった。毎日が楽しくてならない」と言っています。

仙人は、これからの林業は、産業型林業から環境型林業へ転換しなければならない。そしてなにより安全第一だといわれ、愛犬にも「セフティ」と名前がつけられています。いろんなお話しが哲学的なんです。やはり人里離れた森の奥深くにこもると仙人だなあと感じました。

写真左は五ケ瀬の仙人「那須利泰さん」

右は仙人の住まい。

左は仙人の家の玄関。丸木の橋を渡って入る。壁の左右にある大きな柱は、木の根っ子が見える。立ったままの木を柱にしているのがわかります。

写真右は屋根。立ち木の高いところに小さな木でやぐらを組んでそこに滑車をかけて梁や桁を持ち上げたという。

写真左は「朝風呂がいい」と大きな釜のお風呂に浸かって瞑想に耽っている(?)仙人。

写真右は、囲炉裏で暖をとっているところ。ここでご飯やみそ汁を焚く。「ご飯がとっても美味しいですよ」と嬉しそう。

写真左、テントの天井にはシャンデリアが。

写真右、家の中の柱も根っこのままの木が見える。

写真左、パソコンルーム。

写真右、蔓をとってきて編んだ籠が食品庫。野ねずみが多いのでこうして籠を編み、この籠に食品を入れて吊り下げておけばねずみがこないという。いくつもの籠が下がっていた。

写真左、施業計画を説明する仙人。

写真右、木を切る仙人。

伐採した木は長い距離を一人で運び出し、対岸からワイヤーを張って道路までおろす。採算を考えたらまったく合わない仕事だが、木を無駄にしてはいけないと仙人は言う。