僗僉乕応奐敪偵傛傝傗傑傔偺棦旐嵭

丂

嬯偟傒傕偑偔儎儅儊

丂1990擭8寧12擔丄巹偼僿傾乕僩僯僢僋偺崄傝偑昚偆嶶敮壆偝傫偺堉巕偺忋偵偄偨丅搢偟偨堉巕偵怮偦傋傝丄忲偟僞僆儖傪婄偵摉偰傜傟偰偄傞偲傗偑偰悋杺偑廝偆丅僥儗價偺壒惡傕偟偩偄偵墦偔側傝怱抧傛偔側偭偰偆偨偨怮偺悽奅傊媧偄崬傑傟偰偄偭偨丅偲撍慠乽偍揹榖偱偡乿偲偄偆惡偵栚傪妎傑偟偨丅

丂堉巕偺忋偱搉偝傟偨庴榖婍傪帹偵摉偰傞偲乽梴嫑応偑戺傝偱戝曄偱偡乿偲怑堳偺偆傢偢偭偨惡偑旘傃崬傫偱偒偨丅乽偦傫側偵傂偳偄塉偱傕側偄偺偵側偁乿偲彫塉柾條偺憢偺奜傪擿偄偰傒偨偑庴榖婍偺岦偆偺懅尛偄偑峇偟偔暦偊傞丅乽彮偟偖傜偄偺戺傝偵峇偰傞偙偲偼側偄傛乿偲尵偭偨偑偳偆傕曄偩丅壗偩偐扅側傜偸梊姶偑偟偰偁傢偰偰梴嫑応傊偲幵傪憱傜偣偨丅

丂傗偑偰梴嫑応偺尒偊傞嶁摴傪忋傞偲丄偄偮傕尒姷傟偨椢偺拞偺扟愳偑拑妼怓偺晍傪堷偄偨傛偆偵堎條側岝宨偵曄偭偰偄傞偺偑帇奅偵旘傃崬傫偩丅乽戝塉偱傕側偄偺偵側偤偩乿丅巚偄摉偨傞偙偲偑側偄傑傑梴嫑応偵摓拝偡傞偲怑堳払偼曫慠偲側偭偰抮偺墢偵撍偭棫偭偰偄偨丅

丂悈楬偐傜抮偵棊壓偡傞悈偼愒拑怓偱僪儘僪儘偟偰偄傞丅擲偭偙偔偰敀偄朅傕棫偨側偄丅嬯偟傒傕偑偔儎儅儊偨偪偼悈柺崅偔旘傃忋偑偭偨傝丄悈嵺傪僣僣僣乕偲摢偩偗傪弌偟偰僷僋僷僋偟側偑傜挼偹傑傢傞丅巰嫑傪偡偔偄忋偘偰傒傞偲僄儔偺拞偵偼擲搚偺傛偆側揇偑媗傑偭偰偄傞丅

丂乽偙傟偼慡柵偵側傞偧乿偦偆巚偭偨搑抂懌偑偡偔傫偱偟傑偭偨丅攚拞偵椻偨偄傕偺偑憱傝摢傑偱僕乕儞偲撍偒忋偘偰偒偨丅側偡偡傋傕側偔怑堳払偲曫慠偲偟偰抮偺墢偵暲傫偱尒偮傔偰偄偨丅

丂乽偦偆偩丅尨場傪妋偐傔側偗傟偽乿丅傛偆傗偔婥偑偮偄偰忋棳傊幵傪憱傜偣偨丅扟愳増偄偵偔偹偔偹偲忋傞椦摴偐傜尒偊塀傟偡傞扟愳偺悈偼偳偙傑偱忋偑偭偰傕愒偔愼傑偭偰偄傞丅乽堦懱偳偆偟偨偲偄偆偺偩丅乿晄怰偵巚偄側偑傜椦摴傪忋偑傝偒傞偲丄偦偙偼僽僫偺嫄栘偑栁傞揤慠椦偱屲働悾愳偺悈尮抧懷偩丅

丂偦偺堦妏偺昗崅1,600m晅嬤偵僗僉乕応偺憿惉岺帠尰応偑偁傞丅椢偺拞偺嶳偑嶍傝庢傜傟偰愒搚偑攳偒弌偟偵側偭偨幬柺偑尒偊傞丅偦偺抂偵廳婡偑悢戜暲傫偱偄偨丅偦偺拞偵擖偭偰壓傪擿偔偲揤慠儚僒價偺帺惗抧偑偁傞丅嶳灒嫑偨偪偑柍悢偵惗懅偟偰偄傞桸偒悈抧懷偱偁傞丅

丂嶍傜傟偨幬柺傪柌拞偵側偭偰桸偒悈偺偁傞曽岦傊嬱偗壓傝偨丅偡傞偲偦偺桸偒悈抧懷偼側傫偲僪儘僪儘偲偟偨愒偄徖偵曄偭偰偄偨丅拞傊擖偭偰峴偙偆偲偡傞偲偢傇偢傇偲旼傑偱愒搚偺拞偵捑傫偱偟傑偆丅堷偒曉偟偰抂偺曽偵弌偰夢傝崬傫偱壓棳懁偵弌偨丅

丂尨場偑傢偐偭偨丅偦偙偐傜愒偔僪儘僪儘偲壔偟偨揇悈偑扟愳傪杽傔偮偔偟壓棳偵岦偐偭偰棳傟偰偄偨丅偙偲傕偁傠偆偵偙偺桸悈応強偵嶳傪嶍傝庢偭偨搚嵒傪杽傔棫偰偨偺偩丅偙偺偨傔抧壓悈偺摝偘応偑側偔側傝傗偑偰堦婥偵暚偒弌偟偰杽傔搚傪徖偺傛偆偵僪儘僪儘偵偟丄偦偺揇悈偑扟愳偵棳傟弌偟偨偺偩丅

丂偙偺戺棳偱抮偺儎儅儊30僩儞偼傎傏慡柵偟偨丅偦偟偰梻擔傕傑偨偦偺梻擔傕揇棳偼懕偒丄偐傠偆偠偰惗偒巆偭偨儎儅儊傕偟偩偄偵庛傝壥偰悈惗嬠側偳偵朻偝傟偰2師姶愼偑峀偑傝傗偑偰師乆偲巰傫偱偄偭偨丅枅擔僩儔僢僋偱巰嫑傪塣傃弌偡丅億儕戃偵媗傔偨巰嫑偺嶳偑憹偊偰偄偭偨丅

丂抮偵擖傞偲抮掙偼30cm傕偺揇偑懲愊偟偰偍傝偦偺揇偺拞偵傕巰嫑偑柍悢偵偁偭偨丅戺棳偼擾壠偺悈揷偵傕擖偭偰堫偵旐奞傪梌偊偨丅戺傝偼墑乆偲墑壀傑偱懕偄偨偲屻偱暦偄偨丅

丂愳偺嫑椶傕忋棳堟偱偼傎傏慡柵偟偨丅偁偺惗柦椡偺嫮偄傾僽儔儊偝偊巔傪尒偣側偄丅弶壞偵側傞偲柍悢偵旘傃岎偭偰偄偨寀傕徚偊偰偟傑偭偨丅偙偺帪丄柍拋彉側奐敪偺嫲傠偟偝丄僽僫椦攋夡偵傛傞帺慠偺媡廝傪傑偞傑偞偲尒偣偮偗傜傟偨丅

1990擭8寧12擔

傗傑傔偺棦偺梴嫑応偼丄徍榓48擭偵攇婣梴嫑応偺壓棳2僉儘抧揰偵寶愝偝傟傑偟偨丅10,000噓偺晘抧偺拞偵2,400噓偺抮偑偁傝丄攇婣愳偺惔悈傪枅昩1僩儞堷偒擖傟偰80僩儞偺傗傑傔傪惗嶻偟偰偄傑偟偨丅

扤傕朘傟傞帠偺側偄嶳怺偄梴嫑応偵娤岝媞偑朘傟傞傛偆偵側傝丄傗傑傔傪晲婍偵傗傑傔偺棦偲偟偰抧堟偍偙偟偵庢傝慻傒傑偟偨丅5尙偺柉廻懞偑弌棃丄梴嫑応傪埻傫偱嶳壠椏棟椃娰乽偊偺偼偺壠乿偲儂僥儖傕寶愝偝傟傑偟偨丅

1990擭8寧12擔丄撍慠梴嫑応偺悈尮傊戺棳偑廝偄偐偐傝傑偟偨丅悈偺棊偪崬傒偑敀偄朅傕偨偨側偄傎偳偳傠偳傠偟偨戺傝偱偡丅

幨恀嵍偼屲働悾愳尮棳丅嵍偺扟偑杮棳偱塃懁戺偭偰偄傞偺偑攇婣愳丅

幨恀嵍偼屲働悾愳尮棳丅嵍偺扟偑杮棳偱塃懁戺偭偰偄傞偺偑攇婣愳丅

梴嫑応偼偙偺揻偒崌偄偐傜塃庤丄攇婣愳偺忋棳500倣偵偁傝傑偟偨丅

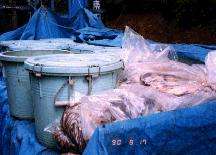

抮掙偼巰嫑偺嶳丅懳嶔偺巤偟傛偆偑側偔丄偨偩曫慠偲偟偰尒庣傞偽偐傝偱偟偨丅

戝愗側恊嫑傕揇偑橐偵媗傑偭偰拏懅巰丅戺傝偼丄1廡娫偨偭偰傕徚偊偢丄嫑偼塧傕愛傜偢憠偣嵶偭偰巰傫偱偄偔偽偐傝丄擔傪捛偭偰旐奞偼朿傜傓堦曽偱偡丅

2僩儞僩儔僢僋偱楢擔巰嫑偺塣斃偽偐傝丅20僩儞埲忋塣傃弌偟傑偟偨丅抮偺廃曈偼埆廘偵枮偪丄旲偑傂傫嬋偑傞傎偳偱偡丅

巰嫑偼丄旍椏偲偟偰巊偭偰傕傜偆偙偲偵偟偰嶳傗敤偵寠傪孈偭偰杽傔傑偟偨丅晅嬤偺怉暔偼峀斖埻偵屚巰偟偰偟傑偄傑偟偨丅

戺傝偺尨場偼丄僗僉乕応憿惉岺帠偱桸偒悈偺偁傞悈尮抧偵捈偵搚嵒傪杽傔棫偰偨堊丄桸偒悈偑暚偒弌偟偰揇棳偲側偭偨偺偱偟偨丅偙偺偨傔壓棳栺8僉儘偺屲働悾愳杮棳揻偒崌偄傑偱偺悈惐惗暔偼傎傏慡柵偟傑偟偨丅偙偺帪埲棃攇婣偱偼丄弶壞偵柍悢偵旘傫偱偄偨寀傕巔傪傒偣側偔側傝傑偟偨丅

偦偺屻丄梴嫑応偼丄岞嫟帠嬈偺忈奞偵側傞偲偄傢傟偰揚嫀偡傞偙偲偵側傝丄梴嫑応梡抧傪攧媝偟偰惂搙帠嬈偵傛偭偰暿悈宯偵堏揮偟傑偟偨丅堏揮抧偼億儞僾傾僢僾偺僐僗僩偑偐偝傒丄惂搙帠嬈偺曗彆巆晧扴媦傃丄旐嵭偺懝奞曗彏偑彫妟偺偨傔椵愊愒帤摍戝曄側晧扴偵側傝傑偟偨偑娐嫬偼嵟崅偱偡偺偱尦婥偱婃挘偭偰偄傑偡丅彯丄堏揮愓抧偼僗僉乕応偺挀幵応偲側傝傑偟偨丅